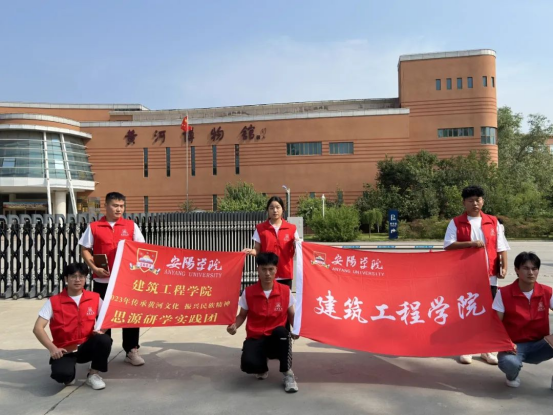

为认真学习和贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神,传承和弘扬黄河文化,承担起讲好“黄河故事”、弘扬黄河文化的时代责任。2023年8月23日,安阳学院原阳校区建筑工程学院组织“传承黄河文化,振兴民族精神”思源研学实践团赴郑州黄河博物馆,开展实践活动。本次活动由建筑工程学院党组织副书记樊鲁鹏、团委书记张阳带领。

了解黄河文化

走近华夏文明

黄河博物馆(Yellow River Museum)成立于1955年,位于郑州花园路与迎宾路交叉口,迎宾路402号。隶属水利部黄河水利委员会。黄河博物馆占地7000平方米,建筑面积约2900平方米,其中陈列面积1200平方米。

黄河博物馆作为世界上最早成立的江河博物馆之一,截至2016年是中国唯一一座以黄河为专题内容的自然科技类博物馆,隶属水利部黄河水利委员会。黄河博物馆的前身是成立于1955年的“治黄展览会”。1987年6月,正式更名为黄河博物馆,舒同先生题写馆名。

探寻文明之根

传承优秀文化

上午九点,实践团队来到黄河博物馆。一走进黄河博物馆的大门,迎面是一幅立体的巨幅壶口瀑布彩绘图。映入眼帘的,是毛泽东铿锵有力的红色大字:没有黄河,就没有我们这个民族。大字后面,则是电光映照下的黄河壶口瀑布。黄河之水汹涌奔腾气势磅礴,奔腾不息的黄河水象征着中华民族勇往直前、百折不挠、奋发向上的民族精神。

黄河博物馆共有五个展区,分别是:流域地理、民族摇篮、千秋治河、治河新篇和和谐之路。

博物馆第一展区以“流域地理”为主题,向实践队员们勾勒出一幅黄河自然概况图:大约6700万年前,喜马拉雅造山运动和青藏高原整体抬升,原来散落在黄河流域的众多湖泊,逐渐融汇,大约14万年前,形成万里巨川——黄河。

博物馆第二展区以“民族摇篮”为主题,观看展柜中形态各异的石器、造型精美的陶器,聆听器物讲述远古的故事。墙壁上刻画着精美的诸子百家代表以及每个学派对于水的精辟论述,被称作“百家戏水”。伴随着农耕、冶金、文字等的发明和使用以及城市的建立,思想文化兴盛,奠定了“民族摇篮”的基础,在夏至北宋的3000多年间,这里一直是我国政治、经济,文化的中心。徐步于此,实践队员们静心领略黄河作为“民族摇篮”的历史。

临近中午,实践团队稍作休整,团队成员开始对上午的活动图片,文字素材进行整理,然后进行分组讨论,最后由带队老师进行总结。

然后实践团队进入第三展区“千秋治河”,墙上的历史诉说着彼时黄河“三年两决口、百年一改道”,水患频发,给中华儿女带来的无尽灾难。这里展出的镇馆之宝——郑工合龙碑、明代《河防一览图》、宋代黄河分段管理的界碑——埄堠碑等一一展现了先民丰富的治河思想和技术。

第四展区治河新篇和第五展区和谐之路,是中国共产党领导下的人民治黄史。实践队员们了解到许多治理黄河英雄的故事,其中最为熟悉的就是“三过家门而不入”的大禹,还有抗洪代表人物王化云等,他们对治理黄河的付出,充分体现了中华儿女坚贞不屈、矢志不渝的信念,这便是中华民族亘古绝世、生生不息的铁脊梁、国之魂!

感悟黄河精神

勇担时代重任

实践团队成员赵润晖分享道:“在今天的黄河探寻之路中,收获满满,千百年来黄河孕育了无数生命,提供了丰厚的文化滋养,这使我们对黄河也更加敬畏,以后我会以自身的实际行动参与黄河文化的传承弘扬和黄河环境的保护中去,为美化家园、助力黄河流域生态文明保护贡献力量。"

实践团队成员也表示,通过今天的参观学习,我深刻认识到保护黄河的责任不仅仅在于政府,也在于每一个公民。每个人都应该意识到保护黄河文化的重要性,并为之贡献自己的力量。今日实践,希望能够为黄河的保护和发展贡献一份力量。同时,也希望更多的人们能够关注黄河文,积极参与保护、传承和发展黄河文化的行动中。只有大家共同努力,才能让黄河的文化瑰宝得到更好的保护和传承,让黄河成为我们民族的骄傲和自豪。

通过参观黄河博物馆,实践团队领略了黄河文化的博大精深。深入了解其悠久历史与丰富内涵,对中华文明的源远流长有了更深的认识。黄河博物馆以其丰富的展品和生动的展示方式,展示了中华民族的智慧和勇毅精神。同时此次社会实践为同学们提供了一个深入了解“母亲河”的机会,增强了新时代大学生保护黄河流域生态环境治理的责任感和使命感!